【受付終了】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内

定額減税補足給付金(不足額給付)の申請受付は、令和7年10月31日(消印有効)をもって終了しました。

趣旨

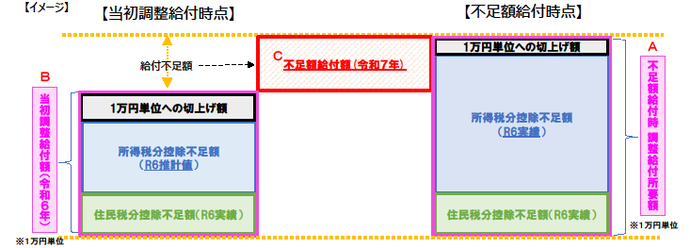

令和6年に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)は、令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得額を基に給付金を算定しています。

不足額給付金は、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方等に対して追加で行う給付金です。

支給対象者

次の「不足額給付I」または「不足額給付II」に該当する方が対象です。

※合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

不足額給付I

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で不足が生じる方。

※1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。

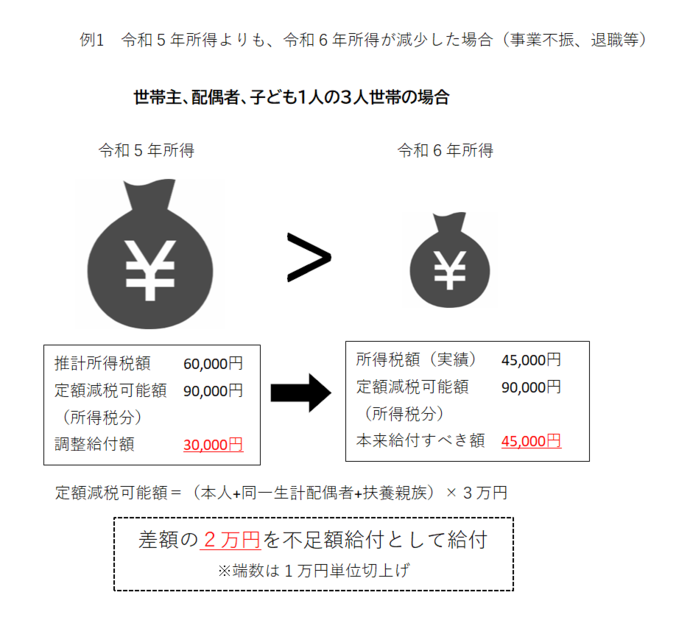

例1

この場合、調整給付額の3万円と本来給付すべき額4万5千円の差額である1万5千円が不足額給付として給付されるが、端数は1万円単位で切上げされるため、2万円が不足額給付として給付される。

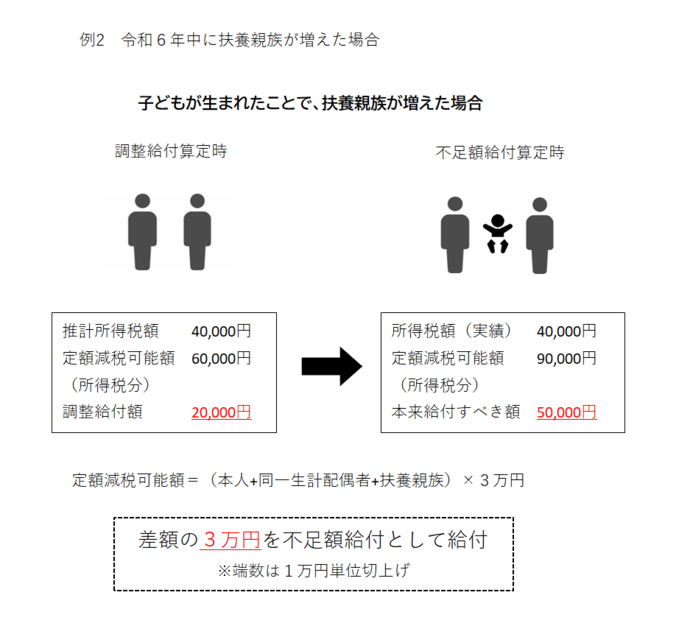

例2

この場合、令和5年所得に基づく推計所得税額が4万円、定額減税可能額が6万円で調整給付額が2万円に対して、令和6年の所得税額(実績)が4万円、定額減税可能額が9万円となったことで、本来給付すべき額は5万円となる。これにより、調整給付額2万円と本来給付すべき額5万円の差額の3万円が不足額給付として給付される。

※個人住民税の定額減税可能額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しません。

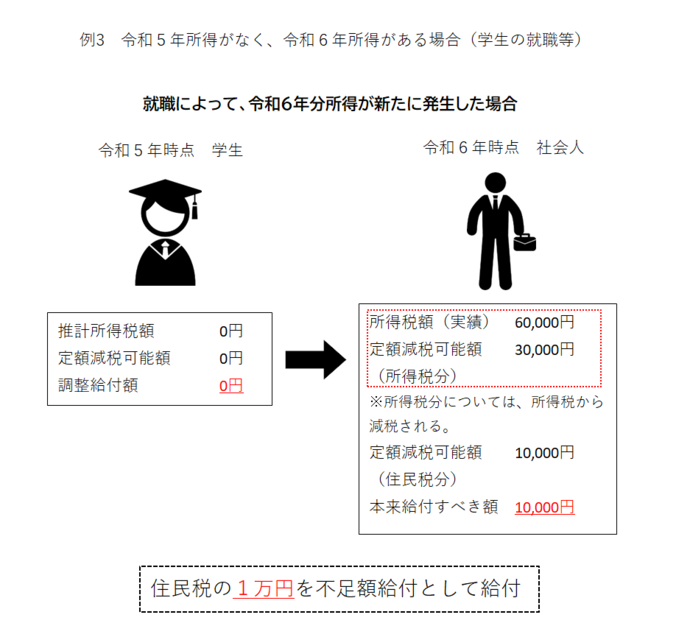

例3

この場合、定額減税可能額(所得税分)の3万円分が減税され、所得税額は3万円となる。一方で定額減税可能額(住民税分)については、令和6年度分住民税が発生していないことで、減税することができないため、住民税分の1万円が不足額給付として給付される。

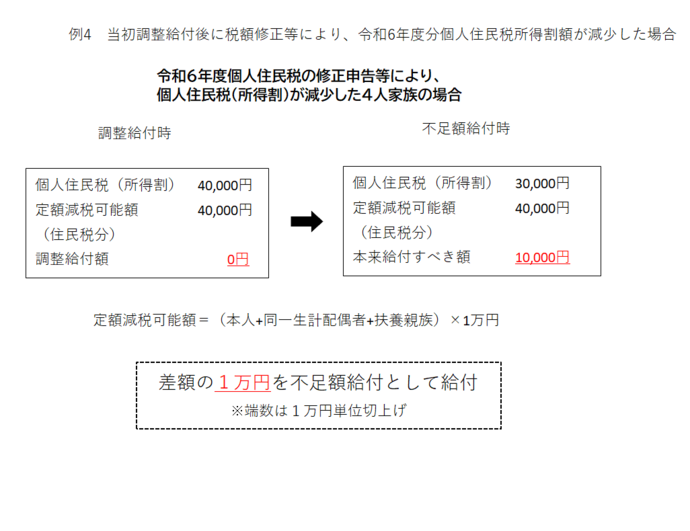

例4

この場合、減少後の個人住民税所得割で不足額給付の算定を行うため、個人住民税所得割が3万円、個人住民税分の定額減税可能額が4万円、不足額給付時の個人住民税分控除不足額(=本来給付すべき額)は1万円となり、調整給付額0円との差額の1万円が、不足額給付として給付される。

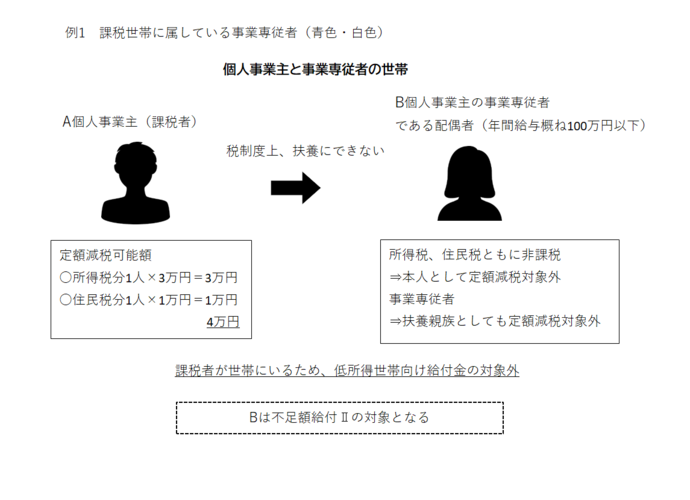

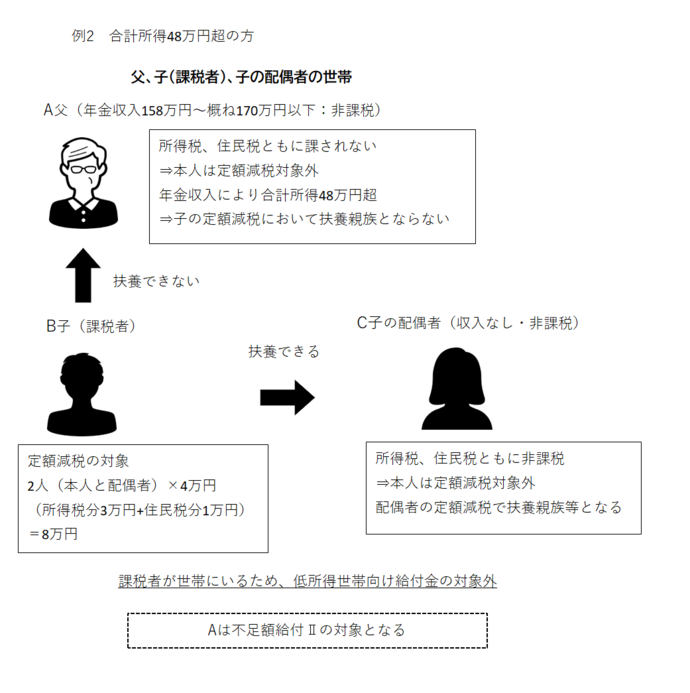

不足額給付II

本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方については、個別に書類の提示(申請)により、給付できる場合があります。

以下の全ての要件を満たす方が支給となります。

- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)

- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)

- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない

例1

例2

支給額

不足額給付Ⅰ

「定額減税しきれない額(令和6年分所得税分控除不足額+令和6年度分住民税所得割分控除不足額)」-「令和6年度当初調整給付額」=不足額給付額

※所得税分控除不足額と住民税所得割分控除不足額の合計は1万円単位で切り上げて算出。

不足額給付Ⅱ

原則4万円

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。

手続方法

同給付金の対象と思われる方に対し、8月以降に通知書または確認書を送付予定です。

当初調整給付を振込した口座または公金受取口座の登録がある方

通知書を送付します。通知書に記載の口座への振込を了承する場合は、手続きの必要はありません。

公金受取口座等の登録がない方

通知書および確認書を送付します。通知書に記載の2次元コードからオンラインにて申請するか、確認書に必要事項を記載し添付書類を添付の上、下記担当まで返送してください。

オンラインでの申請方法は次の添付ファイルをご覧ください。

不足額給付Ⅰの申請が必要な方

不足額給付Ⅰに該当する方で以下の要件を満たす場合は申請が必要となります。

- 令和7年1月1日に座間市に住民登録があり、令和6年1月2日以降に他自治体から座間市に転入してきた

申請方法

下記添付ファイルから「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者)」をダウンロードまたは市役所地域福祉課窓口で受け取り、申請書に必要事項を記載し添付書類を添付の上、下記担当に提出してください。

不足額給付Ⅱの申請が必要な方

申請書による申請がない場合でも、課税資料等を基に支給要件を満たすことが確認できた場合には、8月以降に通知をお送りします。

以下の全ての要件を満たす場合は申請が必要となります。

- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)

- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)

- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない

※上記以外で不足額給付Ⅱに該当すると思われる方で通知書等が届かない方は問い合わせ先へお問い合わせください。

申請方法

下記添付ファイルから「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者以外)」をダウンロードまたは市役所地域福祉課窓口で受け取り、申請書に必要事項を記載し添付書類を添付の上、下記担当に提出してください。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)

注意事項

- 給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、給付金の返還を求めます。

給付金の差押禁止等について

不足額給付は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年11月29日号外法律第81号)の規定により、差押禁止等および非課税の対象となります。

DVなどで避難している場合でも給付金を受け取れる場合があります

DVなどを理由に座間市に避難され、事情により住民票を移すことができない方も、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば本給付金をご自身が受給できる可能性があります。

人権・男女共同参画課(電話番号:046-252-8483)にご相談ください。

問い合わせ先(座間市給付金コールセンター)

- 電話番号:0120-207-191

- 受付時間:8時30分~17時15分(土曜日・日曜日、祝日・休日を除く)

※お電話の際はかけ間違いにご注意ください。

給付金をかたった詐欺にご注意ください

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。

市区町村や国、内閣府などが「不足額給付」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

地域福祉課 給付金担当

〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号

電話番号:046-255-8820 ファクス番号:046-255-3550

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。